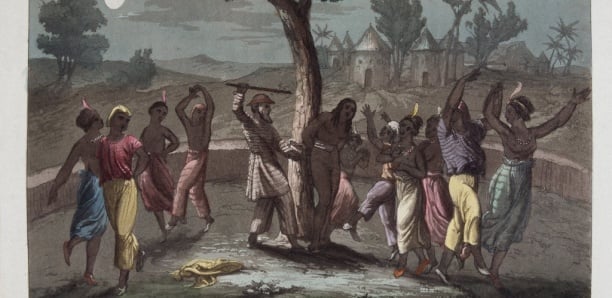

Les “dëmm” (deums) : Vraie sorcellerie ou légende urbaine ?

À Ndiaganiao, Saliou Ndong, étudiant en deuxième année d’histoire et de géographie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est retourné dans son village pour consulter des tradipraticiens après des analyses médicales n’ayant révélé aucune pathologie. Une semaine plus tard, des rumeurs ont circulé, attribuant son état à de la sorcellerie. Sa mère, K.S., son oncle, G.S., et son grand frère, P. Ndong, ont été accusés d’anthropophagie par les habitants. Leur domicile a été saccagé, et les accusés violemment pris à partie. L’affaire, portée devant la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao, a entraîné plusieurs interpellations.

Ce fait divers relance le débat sur la persistance des croyances en la sorcellerie au Sénégal, perçues comme des réalités spirituelles par certains, mais ancrées dans des superstitions pour d’autres. Ces croyances ne sont pas propres au Sénégal. Un rapport récent d’Amnesty International indique qu’au Ghana, des centaines de femmes accusées de sorcellerie ont été contraintes de fuir leurs villages. En Guinée-Bissau, en février 2024, huit femmes accusées d’avoir causé la mort de deux garçons malades ont été tuées après avoir été forcées à boire du poison.

Témoignages croisés : entre scepticisme et croyance profonde

A. Sall, professeur de philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop, exprime son scepticisme face au concept de « dëmm » : « Le dëmm n’existe pas. On en entend parler, mais personne ne l’a vu. Ce sont des scénarios fictifs ancrés dans l’esprit de personnes souvent dépressives. Les prétendus possédés font parfois des crises dues à des maladies comme le paludisme. Une forte fièvre peut provoquer des délires, où l’on cite des noms. Certains prennent ces paroles au sérieux et accusent à tort. Traiter quelqu’un de sorcier est grave, car c’est une accusation indémontrable. Il faut être prudent avec ces croyances banalisées. »

À l’opposé, Bineta M. Dia, étudiante en droit originaire du Fouta, croit fermement en l’anthropophagie : « Ceux qui nient son existence ne l’ont jamais vécue. Au Fouta, ça existe. Des gens tombent malades, crient le nom de ceux qui les possèdent. J’ai vu des accusés avouer être dans le corps du malade. Dans mon village, des sorciers mangent la chair humaine crue. S’ils entrent dans ton corps, ils ne te laissent plus tranquille. C’est pourquoi on nous interdit les tenues provocantes au village pour éviter de s’exposer. À Dakar, je m’habille librement, mais chez moi, je fais attention. »

Elle évoque le cas de sa cousine, victime de sorcellerie : « Ma cousine brillait à l’école, mais elle est tombée malade en pleine année scolaire. Chez le marabout, une sorcière aurait avoué l’avoir rendue malade par jalousie, car elle éclipsait sa fille. Ma cousine a abandonné ses études pour guérir. Cela prouve que l’anthropophagie existe. »

Bineta M. Dia explique les tensions engendrées : « Au village, une famille soupçonnée de sorcellerie est évitée. Si un malade cite un nom, la famille de la victime va supplier l’accusé de libérer la personne. Cela dégénère souvent en bagarres, et le chef du village ou l’imam doit intervenir. »

GN. Mangane, lingère à Keur Massar, partage un témoignage douloureux : sa mère, A. Goudiaby, accusée à tort d’anthropophagie, serait morte des suites de cette accusation. « Notre voisine a accusé ma mère d’avoir mangé son fils de quatre ans devant tout le monde. Cette accusation l’a tuée. C’était une épreuve terrible. Nous avons tout laissé à Dieu, qui jugera. »

Elle revient sur les faits, survenus en 2022 en Casamance : « L’enfant jouait souvent chez nous. Sa mère a commencé à l’en empêcher, disant qu’il faisait des cauchemars. Quand il est tombé malade, elle a accusé ma mère, déjà souffrante. Lors des funérailles, elle l’a accusée publiquement. Ma mère a fait un malaise en rentrant et est décédée peu après. Je ne pardonnerai jamais à cette femme, malgré les excuses de sa famille. L’accusation était trop lourde. »

« Le “dëmm” n’existe pas, accuser à tort mène en enfer », selon Oustaz Mass Diéye

Interrogé dans le cadre de ce reportage, l’imam Mass Diéye se montre catégorique : le « dëmm » est une légende urbaine. « Si “dëmm” désigne celui qui mange de la chair humaine, cela n’existe pas. Ce sont des accusations sans fondement. En revanche, le mauvais œil et la mauvaise langue sont réels. Un regard peut foudroyer, une langue peut tuer. Personne ne peut posséder de pouvoir surnaturel pour rendre malade autrui, mais Satan et les djinns, mentionnés dans le Coran, peuvent influencer les choses », explique-t-il.

Il précise que, dans l’Islam, le terme « dëmm » utilisé par le Prophète (PSL) désigne celui qui pratique la médisance. « Ceux qu’on accuse à tort d’anthropophagie sont souvent des personnes âgées, vulnérables, vivant dans la pauvreté. On stigmatisait déjà les malades du paludisme autrefois en disant qu’ils étaient possédés car ils déliraient. Ces accusations injustes les marginalisent davantage », déplore-t-il.

Il conclut : « L’Islam condamne fermement ces pratiques. Accuser une personne à tort d’anthropophagie est grave. Le jour du Jugement, Dieu blanchira les calomniés, et leurs accusateurs seront sévèrement punis en enfer. »

Seneweb

Comments are closed.